「2巡から3巡」への疑問

先日DELTAで発表された

「なぜ主力級野手が3巡目まで残ってしまうのか?」というコラム。

ここ数年は投高打低が加速していることもあってか、

特に野手の育成に苦しむチームのファンからの

反響が大きく、

「もっと上位で野手を獲るべき」と主張する人も

前にもまして多くなっているようだ。

ところで

このコラムを読んでいて気になったのが

「(全体)20位前後で(WARが)いったん凹み、

そこから30位以降で急激に盛り上がっている」

この部分だ。

実際にコラム内のグラフを見ると

20位前後というより

19位から30位あたりがやや落ち込んでいることがわかる。

しかしNPBのドラフトは

2巡がウェーバー順で3巡は逆ウェーバー順。

全体19位から30位とは

ちょうど2巡後半から3巡前半にあたる範囲で、

指名は12チーム中6チームだけなのである。

となると

単純に2巡と3巡で区別するだけじゃなく

それぞれの前半と後半、

各年の成績下位チームと上位チームの違いについても

確認してみたほうがいいのではないか?

「2巡」「3巡」だけでは見えない野手指名の特徴

まずは

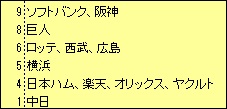

2巡後半と3巡前半の指名順を与えられたのが

どのチームだったかを見てみよう。

最多は11年中9回のホークスとタイガースで

ジャイアンツの8回が続く。

逆にドラゴンズは2020年の1回しかなく、

この11年間に日本一経験もある4チームが

4回とやや少なめになっている。

そして指名された選手を

2巡、3巡の前後半で分けてみるとこうなった。

実際に野手指名が増え始めるのは3巡ではなく2巡後半。

それも高校生野手の指名が多くなることがわかる。

野手でも大卒と社会人は逆にやや減少傾向で、

社会人野手の2巡後半は2017年の神里和毅、

3巡前半は

13年の田中広輔と18年の山野辺翔しかいない。

そして3巡後半になると

野手は野手でも大学生と社会人の指名が激増し、

投手・野手ともに高校生の比率が下がる。

2巡の時点で残っている

即戦力候補を確保した下位チームが

そこまでに獲りきれなかった補強ポイントを埋めに行く。

またシーズン上位のチームが将来性を重視するので

大卒と社会人の野手が3巡後半まで残っている。

これらの条件が複合し

野手に狙いを定める下位チームが増えるという構図だ。

そのため上位チームと下位チームでは

2巡・3巡を合わせた野手比率にほとんど差がないが

高校生の比率はかなりの差が出ている。

この傾向は

コラム内にある「3巡WARトップ10」からも垣間見える。

トップ10にいる野手8人のうち

前半に指名されたのは3巡6人目の田中だけ。

あと7人は全て後半に指名されており、

ランキングには

田中や木下のように

元々獲るつもりはなかったがまだ残っていたので急遽指名したと

チームから公言されている選手もいる。

一方、ドラフト評論などで

「5年先・10年先の将来性」として推奨される高卒野手は

若月しかいない。

対象が2013~23年なので

将来性を重んじて指名した野手が

ランクに入るほどの通算成績に

まだ達していないだけなケースはあるだろうし、

2013年より前5年間も含めれば

野手だけでも

3巡前半組から高卒の浅村栄斗(全体25位)や

大卒の秋山翔吾(同27位)が確実に登場し、

2巡後半全体24位には柳田悠岐(大卒)がいるので

グラフやランキングも変化すると思われる。

この当時のライオンズがうまくいきすぎただけ

とも言えるかもしれないが。

チーム別で見ると、

2014から18年まで5年連続で

3巡に高卒野手を指名したホークスが突出しており、

3巡で高校生を獲る年が多かったジャイアンツも含めて

チームの偏りがあの結果に影響した感は否めない。

残念ながら

上位と下位で指名傾向の異なるチームがあるかは

多くないサンプル数が

さらに細かく分かれているため見えづらい。

「野手を全然獲らない」と批判されることも多い

イーグルスとスワローズの2巡指名が

Aクラスの年は全て野手になっていることぐらいか。

ライオンズの2巡は一見極端だが

2012年以前の5年間は

唯一Bクラスの2009年だけ野手を獲っているし、

大卒投手5人のうち川越誠司は野手にコンバートされた。

全てAクラスだった2012年以前のドラゴンズは

投手4、野手1と偏っていた一方で

5年連続高校生を2巡指名しているが、

下位になったので方針を変えたのか、

対象となる2013年が

ちょうど戦略を切り替えるタイミングだっただけかを

判断する*1のは難しい。

これは他のチームも同様である。

ドラフト評論とDELTAの「将来性を見た指名」

一般的なドラフト評論だと、

誰もが認める大物、高校生、野手は

より上位でドラフト指名することがよく推奨される。

「野手をもっと上位で獲れ」という主張までは

DELTAの結論と同じだが、

多くのドラフト評論では

「将来性」を高卒選手に担わせることがほとんどで、

大卒・社会人野手に対しては

その評論家自身が気に入った選手じゃないと

翌年しか見えてない近視眼的な指名と

批判される点が両者の違いと言える。

ところで

今回見た上位チームと下位チームの

ドラフト上位指名の結果。

野手率も高卒率もかなり物足りないかもしれないが、

上位に入ったチームのほうが

ドラフト評論に近い指名をしているわけだ。

上位に入ったチームほど

将来性を見た指名をしているのだから、

下位のチームもこれを見倣って

ドラフト上位で高校生と野手を獲るべきだと

今までずっと言われてきたしこれからも言われるのだろう。

ところがこれが正しいとすれば

全体20~30位前後のWARが低くなるのはおかしい。

2008~12年では

先ほどあげた浅村、柳田、秋山などを輩出し、

対象時期のトップ10には

全体25位から田口と床田の2人がランクインしていても、

総合的な期待値はおそらくそこまで高くなっていない。

ドラフト評論でよく言われる「将来を見据えた指名」は、

ハイリターンを狙う戦略としても

リターンに対してハイリスクすぎ、

即戦力を狙う戦略より優秀とは言えないということになる。

「将来を見据えた指名」が大事じゃないのではなく、

「(ドラフト評論における)『目の前しか見えてない指名』も

実際は将来を見据えた指名になる」と

とらえるのが適切だろう。

ドラフトの不合理を改善するのは合理的か

成功すればWARが高くなる野手は

投手よりも優先して上位指名すべきか。

これも結論として断言はできない。

日本のアマチュア野球は

非常に投高打低なので

突出した野手の見極めが難しく

高いリターンに対してリスクもかなり高い。

現在の投手は1人あたりのイニング数が減り

個人のWARも今後さらに減少するだろうが、

1年間のイニング数が変わらない以上は

投手の数がそれに反比例して増えるはずだから

うかつに軽視するわけにはいかない、

ということもあるだろう。

WARとの関連がすでに調べられている

セイバーメトリクス全盛のMLBでも

ドラフト指名で野手の指名が増えた、

野手の上位指名が増えているデータは

見た記憶がない。

あるいは

他球団が投手を優先しているのであれば

あえて便乗し野手をわざと後回しにすることで

野手だけじゃなく投手もいいとこ取りを目論む*2、

実は全球団がその戦術を狙っていて

不合理をわざと放置している可能性がある。

行動経済学者などから警鐘を鳴らされながらも

いまだに使われ続けている

NFLドラフトのバリューチャートとも

似たようなニュアンスが感じられるのだ。

またNPBではこれと関連して、

2000年代後半から2010年代にかけて

WARをもとにした戦略を試みてうまくいかなかったチームが

既にいくつもあるのではなかろうか。

一時期毎年2位以内で高卒野手を獲得していたファイターズや

WARをもとにした戦略や

現在も将来の期待値順に基づいた指名を公言している

イーグルスなどはわかりやすい例だが、

たとえ大半のチームの戦略が不合理なもので

その中で合理性を追求した指名をし

うまくいった上位指名が出たとしても、

逆に獲れるはずだった選手を逃し続ける

マイナスのほうが大きくなり

いつの間にか暗黒期寸前に追い込まれていた、

こうした例はおそらく他にもあると思われる。

全チームとまではいかなくとも

大半のチームが一斉に戦略を転換しないと、

合理性に基づいたはずの一部のチームだけが

かえって損をするゲームになっているという可能性だ。

いずれにせよ

「野手をもっと上位で獲るべき」の結論も

あの結果から導くのはいささか性急だったように思う。