①主力打者の後継候補を育てるタイムリミット

②今求められる即戦力投手を獲る順位

③一塁手の上位指名:△ 長打力は必要だがポジションと時間を考えると…

ドラフトの「補強ポイント」について

ドラフトにおける「補強ポイント」。

実のところドラフト評論において、

「補強ポイント」の定義は人によってまちまちだ。

- 来年の一軍戦力を強化するための方針

- 5年先、10年先の未来を想定した戦力拡大のための方針

一般的にはこのどちらかで用いられ、

FAや新外国人選手、現役ドラフトの場合が前者。

新人選択のドラフトで使われる場合だと、

評論家が非常に高く評価しているアマチュア選手を

1年目から一軍で使わせたいとき以外は

後者をうたい文句にしていることが多いが、

あえて前者の意味で解釈したうえで

自らが高く評価しているタイプの選手を獲らせるために

「補強ポイント」を無価値なものとして

広めようとすることもある。

特に多いのが

高校生のドラフト候補を大量に獲らせたい場合や、

ファースト、レフトにポジションが集中しがちな

体が大きく、打球の飛距離があり滞空時間が長い

「真のスラッガー」へ人気を集めさせたい場合だ。

この記事では概ね

3~7年後のチーム構成を想定したものを

「補強ポイント」と位置付けている。

また一般的には

「1年目に一軍戦力として使われる」とされる

「即戦力」の定義もいささか異なり、

1~3年目にかけて一軍戦力として成長しそうな選手のことを

「即戦力」ないし「準即戦力」と記述している。

なお10年先のことは考えない。

現在の日本では

早くに若くして一軍で活躍する選手であればあるほど、

「10年先を見たドラフトと起用をしろ」と言う人たちの

主張通りのことを行えば行うほど、

獲得した選手が

10年後のチームにとどまっていない可能性が

高くなるからである。

戦力・ドラフト傾向分析

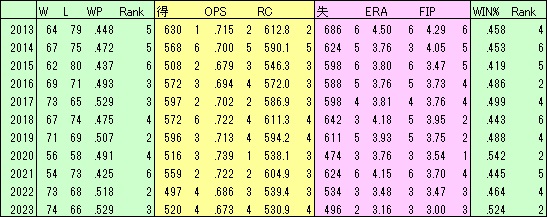

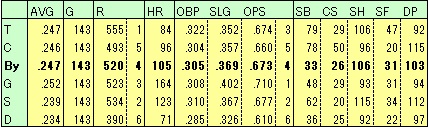

過去10年の成績

5年連続最下位から脱出したのが2013年、

初のCS進出が2016年。

暗黒期を脱する過程が

過去10年の前半にあたる。

2016年以降は

2年に1回のペースでCSに進んでいる。

強力打線のイメージで語られることが多いチームだが

得点力が非常に高い年はほとんどなく

平均より少し高い程度。

2013年は突出していたので

この年のイメージが先行しているのだろう。

逆に失点は毎年多め。

2023年の成績

優勝した交流戦とその直後とが

両極端だったベイスターズの後半戦は

得点力も高くなければ失点も少なくない、

得失点だと5割程度の内容だったが

しっかり貯金を作って3位に入った。

1年を通しては

ちょうど得失点相応の勝率に落ち着いている。

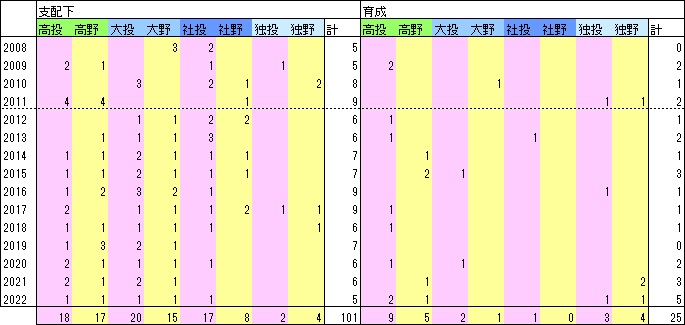

過去15年のドラフト傾向

戦力がある程度安定するまでは

大学生投手で戦力の底上げ、

安定した後は

高校生の入札も多くなってきた。

くじ運は非常に悪く、

2球団競合だとまだましなものの

3球団以上の1位競合は

ホエールズ、横浜、TBS時代を含めても

1984年と2013年(外れ1位)のわずか2勝で

勝率は1割を切っている*1。

2巡の高校生は

過去15年で高城だけ。

ただ1年目からの即戦力を狙っているかというと

そうとは見えない指名も多い。

3位は投手とショートが目立つ。

TBS時代は

大社偏重と高校生偏重を交互に行い、

2014年以降は

基本的に大学生と社会人を中心にしつつ

高校生も毎年2人以上獲得する流れ。

2019年から高校生の比率が増えたが、

高卒が増えたというよりは

チーム全体の指名数のほうを少し減らした印象。

これも戦力が安定し

入れ替えを無理に増やす必要がなくなった証か。

2011年以前は

先発投手がまるで育っておらず、

こちらの成果はDeNAになってから。

弱点の

キャッチャーとショートの育成に苦戦しているが、

打力の高い打者は

それなりの頻度で出現している。

最近比率が上がった高卒選手の成果は

まだまだこれから。

野手補強ポイント

野手についての基本的な考え方

基本的な前提条件は

- 若手は全盛期(年代表オレンジ)に向かって少しずつ成長する

- 全盛期の選手は同じぐらいの成績で推移するかゆるやかに衰える

- 全盛期を過ぎた選手は成績がいつ大幅に下降してもおかしくない

この前提条件を踏まえつつ

現在の若手・中堅の具体的な成長速度と

ベテランの衰えかたなどから

数年先の各一軍ポジションに入る選手を推測し、

補強ポイントを見定めることになる。

その一方で

今年のプロを志望するドラフト候補の中に

ポイントに該当しつつ実力も高い選手が少ない、

他のチームとの兼ね合いで

欲しい選手を予定している順位では獲れそうにない、

などといった場合には

補強ポイントを翌年以降に持ち越すこともよくある。

一回のドラフトで

補強ポイントを全て埋めきる、

投手・捕手・内野・外野のポジションを均等に獲得する、

といったことにこだわる必要はない。

またこの記事では

打席の左右についてもこだわらないことにしている。

右打者と左打者とのバランスよりも

一軍の空いたポジションで戦力になることのほうが大事。

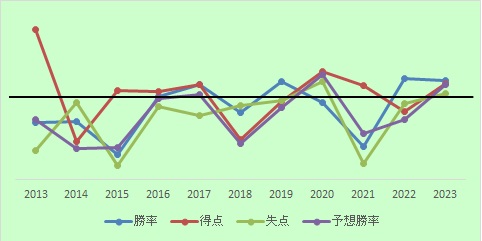

過去10年の打撃成績

長打率が安定して高めな一方で

盗塁が毎年少なく、

特にラミレス監督時代は

「小技を使わないから得点効率が悪い」と

叩かれることが多かった。

実際は

打率以上に出塁率が低かったうえに

成績よりも点が取れている年も少なくないため、

走塁全体ならまだしも

小技の企図数で得点効率が上がるかどうかは

はなはだ疑問が残る。

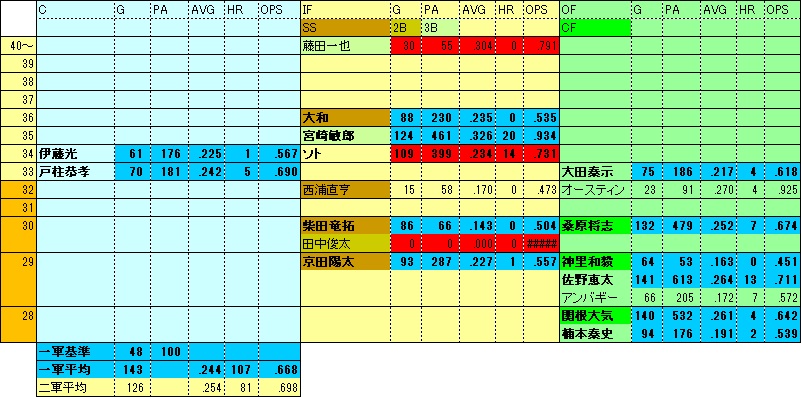

2023年野手陣の状況

HRは多くないが二塁打が全チームトップ。

打率と長打力がそこそこ高い構図は

今年も変わらない。

得点は僅差のリーグ4位。

盗塁は相変わらず少なく、

成功率が低いため仕掛けるメリットも少ない。

宮崎と牧は今年もかなり良かったが

佐野がいまいちな数字で、

序盤絶好調だった関根は

リーグ平均を下回る数字まで落ち込んでいた。

一方、例年と大きく違うのは

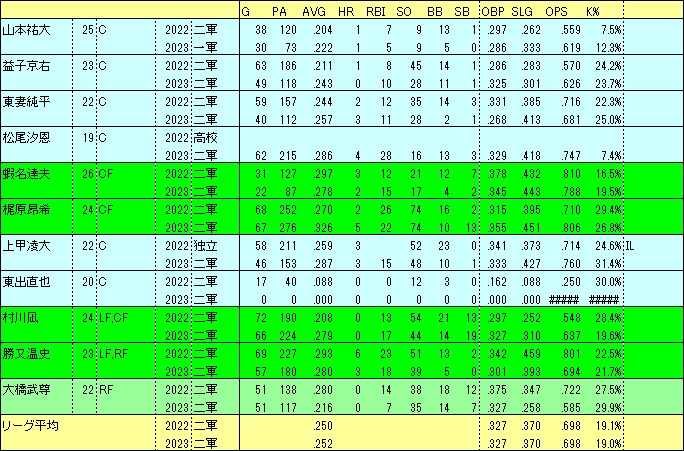

山本、戸柱とキャッチャーがまずまずだったことだろう。

山本は2020年に 三振率13.9%でOPS.753を記録している。

松尾も高卒1年目としてはかなり優秀で、

近い将来

この2人が正捕手として併用される可能性も

出てきた。

一方、二軍の外野は

蛯名、梶原と育成枠の選手たちとの差が激しい結果に。

その2人も一軍出場機会は増えているが

まだアピールが長続きできていない。

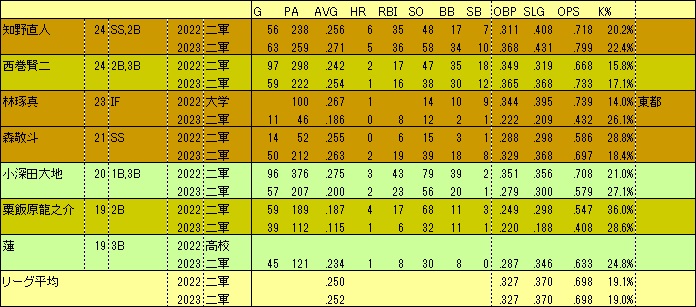

内野で最終的に

それなりの結果だったのは知野。

西巻もリーグ平均程度の成績を残した。

昨年一軍の多かった森と

今年一軍が多かった林は

どちらもイースタン平均を超えられていない。

高卒1~3年目の3人はかなり苦戦している。

補強ポイント

ベイスターズの野手の補強ポイントは

キャッチャー以外全般である。

もともと宮崎の年齢に対して

後継候補の成長が追いついていなかったサードに加えて、

ショートも

若手のバッティングの伸びがいまいちなこと。

さらに

中盤以降の関根の落ち込み方に加えて

神里、楠本、蛯名、梶原が

その代役を担えなかったことで、

2、3年で一軍戦力になりそうな

センターないしライトの補強が

より急務になってきたことがあげられる。

これらのポジションの該当者は

プロ志望届を提出した高校生も決して少なくないが、

ここはいずれも

大学生か社会人に狙いを定めないと

世代交代に間に合うか怪しいポイントになってきた。

特にサードは

高卒1~3年目が既にいるなかで

さらに年齢が下の選手を獲得するほどの余裕はなく、

外野はまず大学生か社会人を獲得するめどを立ててから。

辛うじて高校生1人だけを指名してもいいのは

森と4学年差が空くショートだろう。

投手補強ポイント

投手についての基本的な考え方

野手と比べて

投手は年齢による成長・衰えのばらつきが激しく、

故障や不調などからくる戦力外も早い。

さらに近年は

個々のイニング、登板数を抑える代わりに

投手の調子を見極めた一・二軍の入れ替えが激しく、

一軍である程度使われる主力の数そのものは激増している。

そのため

一部のドラフト評論などでも主張される

- 二軍以下で将来を見越して何年間も育成し続ける

- より力のある選手を差し置いてでも、若い投手をただ一軍で使い続ける

このような手法は

以前にもましてとりづらいばかりか。

二軍の若手を早々に長期離脱させ成長自体を遅らせる

大きな要因にすらなっている。

そのため

- 一軍で起用可能な投手、二軍で鍛え続けられる選手の絶対数を増やす

- 今年台頭した若手が来年以降も活躍し続けることをあてにしない

- 目の前の年齢(特に18歳)と将来性に特化した指名を繰り返さない

これらがどのチームでも最重要課題になる。

投手の場合は

来年の一軍戦力や

一軍・二軍以下を合わせたイニング数確保などを

優先的に考えることのほうが、

「5年先・10年先を見据えた指名」よりも

5年後の将来の結果につながることが

往々にしてよくあるのだ。

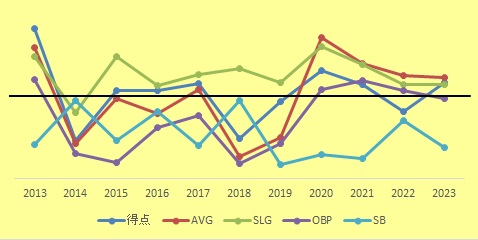

過去10年の投手成績

四球が多いのが瑕だが

三振が結構多く、

共通する特徴を持った投手を

獲得し育てることに成功しているようだ。

それに対して

失点がやや多いのは

守備力とのバランスが取れていないのも大きな要因か。

2023年投手陣の状況

三振率が全チームで最も高く、

今年は四球もタイガースに次いで少ない。

それに対し被安打はリーグで2番目に多いが

失点数は僅差でのリーグ2位となっていた。

一軍主力のほとんどは中堅以上、

特に今年の主な先発は全員が28歳以上になっている。

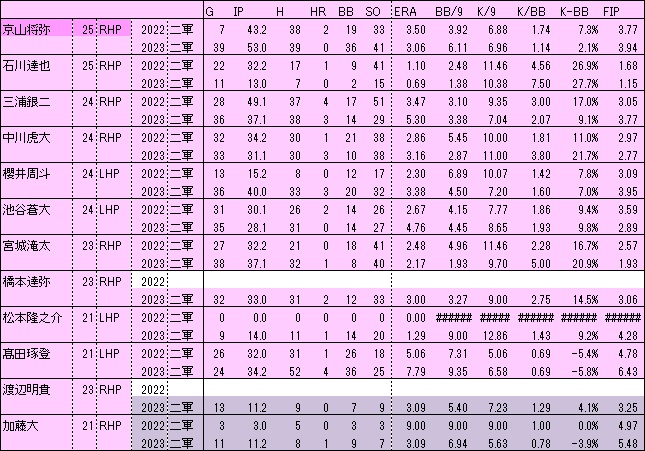

また一昨年から昨年にかけては中川や宮城、

昨年から今年にかけては

上茶谷、坂本、京山、阪口と

先発からリリーフへ回るケースが激増し

投手陣の再編が進められた。

その結果

二軍の先発が大幅に入れ替えられた一方で

新たに先発要員となった若手の育成が

まだそれほど進んでいないため、

一軍の谷間を担えそうな選手がいなくなった。

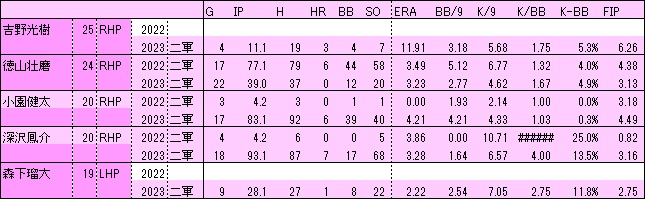

深沢や森下、復帰後の吉野などが

来年以降どう成長するかというところではあるが、

ただでさえ一軍の先発陣に故障や不調が続出すると

かなり危うい状態にあるのはたしかだ。

一方リリーフの若手は

成績でも成長の跡を見せている選手が何人かおり、

その中には

昨年からリリーフへ回った中川と宮城もいる。

補強ポイント

エースの今永が

チームを離れることが濃厚と言われる今オフ。

プロ入りから即戦力で使えた選手以外は

一軍である程度使い続けた選手でも

ほとんどを先発として育成できておらず

現時点での二軍の若手先発の状態を考えると、

今まで成功率が極めて低かった「若手の抜擢」に

全てを託すわけにはいかない。

近年はうまくいっていなかったものの

一時期毎年のように見せていた

大学生投手の先発即戦力化を

再び見せたいところではある。

ただその即戦力化は

ほとんどが1位指名の選手ばかりなうえに、

今ドラフトでは

補強ポイントに合致していて

最近チームも1位入札候補に挙げていた野手もいる。

そうなると

2位までに該当する大学生投手を獲れる保証がない。

そうなると何としても欲しいのは

1位で野手を獲りにいっても3位以下で獲得可能で

井納や大貫のような存在になれる社会人投手だろう。

ハードルが非常に高い注文になってしまっているが、

まず現代の起用法において

先発は一軍に6人そろっている程度では足りず、

二軍の育成状況にかかわらず

先発候補は多いに越したことはない。

一方2010年代中盤のベイスターズは

上位で指名した大学生を

1年目から先発で使うことを得意としていたものの

東、上茶谷が怪我で長期離脱、濱口はやや不安定と

今永と石田以外は

2年目以降がもう一つしっくりこなかった。

こうした

体力的にまだ完成しきれていない大学生や

平良に続く二軍で育成途中の若手を

一軍で早々に使いつぶす危険を回避するためにも、

一軍で使い続けられるレベルの即戦力が

必要不可欠になっている

今年のドラフトでは一塁手を上位指名すべきか

今年のドラフトで

2年前から「目玉候補」として注目されていたのが

最終的に高校通算140HRを放った

花巻東高の佐々木麟太郎一塁手である。

彼はアメリカの大学への進学を決断したため

このドラフトで指名されることはなくなったが、

2023年のドラフト候補には

「スラッガー」「アーチスト」と評され

巷では上位、1位候補とされるほど

評価の高い一塁手が他にも何人かおり、

「『補強ポイント』などは無視してでも獲るべきだ」と

主張されることも珍しくない。

ではこのチームは

補強ポイントから考えて、

彼らを1位ないし2位までに指名すべきなのだろうか。

ベイスターズでは

「スラッガー」自体は補強ポイントに合っているが、

問題は世代交代までの年数である。

どのポジションにしても

3年で実力的にも一軍スタメンに定着できる選手が欲しいのだ。

しかも将来のファーストは佐野が入る可能性もあるため

内野ならなおさらサードで起用できる*2ことが望ましい。

まず高校生の場合。

3年目までに一軍で、

それもサードで好成績を残すのはハードルがかなり高い。

高校時代からサードを守っていて

2、3年目に一軍で使われ続けた筒香でも

本格化したのはレフトにコンバートされた5年目である。

じゃあ大学生ならいいかと言うと

こちらもなかなかのハードルになる。

ポジション面がやや難しい候補が多いのも一因だが、

特に「スラッガー」とは言われていなかった佐野は

3~4年目に主軸として本格的な一軍定着したのに対し、

巷で「スラッガー」として高評価だった梶原は

3年目の今年

二軍でまずまずのところまで来ているものの

一軍ではまだ活躍しているとは言えない状態なのだ。

該当するポジションと強打者の後継候補自体は

既に何人も獲って育成してきていることもあり、

これらのハードルを突破している選手じゃないと

「スラッガー」一塁手の上位指名は

優先順位が下がるのである。

ただこう言うと、

各「スラッガー」を非常に高く評価している

評論家や識者などに

「絶対に2、3年以内にサードやセカンドで活躍できる」

「むしろ1年目から一軍で使えばすぐ育つ」と返され

水掛け論に終始する気もするが。