①三軍の「育成」から一軍へ到達する条件とは

②チームにとっての即戦力を見極められているのか

③一塁手の上位指名:× ただでさえ供給過多の「数年先」の一塁手

ドラフトの「補強ポイント」について

ドラフトにおける「補強ポイント」。

実のところドラフト評論において、

「補強ポイント」の定義は人によってまちまちだ。

- 来年の一軍戦力を強化するための方針

- 5年先、10年先の未来を想定した戦力拡大のための方針

一般的にはこのどちらかで用いられ、

FAや新外国人選手、現役ドラフトの場合が前者。

新人選択のドラフトで使われる場合だと、

評論家が非常に高く評価しているアマチュア選手を

1年目から一軍で使わせたいとき以外は

後者をうたい文句にしていることが多いが、

あえて前者の意味で解釈したうえで

自らが高く評価しているタイプの選手を獲らせるために

「補強ポイント」を無価値なものとして

広めようとすることもある。

特に多いのが

高校生のドラフト候補を大量に獲らせたい場合や、

ファースト、レフトにポジションが集中しがちな

体が大きく、打球の飛距離があり滞空時間が長い

「真のスラッガー」へ人気を集めさせたい場合だ。

この記事では概ね

3~7年後のチーム構成を想定したものを

「補強ポイント」と位置付けている。

また一般的には

「1年目に一軍戦力として使われる」とされる

「即戦力」の定義もいささか異なり、

1~3年目にかけて一軍戦力として成長しそうな選手のことを

「即戦力」ないし「準即戦力」と記述している。

なお10年先のことは考えない。

現在の日本では

早くに若くして一軍で活躍する選手であればあるほど、

「10年先を見たドラフトと起用をしろ」と言う人たちの

主張通りのことを行えば行うほど、

獲得した選手が

10年後のチームにとどまっていない可能性が

高くなるからである。

戦力・ドラフト傾向分析

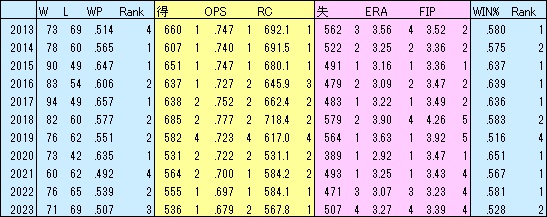

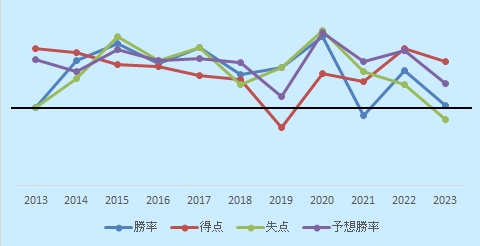

過去10年の成績

10年間で日本一が6回、

得点と失点も常にトップクラスなのだが

なぜかリーグ優勝は4回どまりで

4位も2回。

得失点ともに

平均以下を記録することがほとんどない。

しかしここ3年間は

バファローズの後塵を拝している。

普段の試合では妙に勝ちきれないチームである。

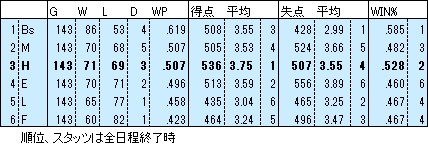

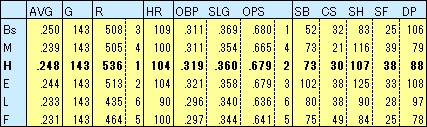

2023年の成績

後半戦は打線の調子が良く

得失点が+12だったが借金4。

イーグルスの追い上げを振り切って

何とか3位に滑り込んだものの

最終戦の展開が展開なので

やはり2位を逃したという印象のほうが強い。

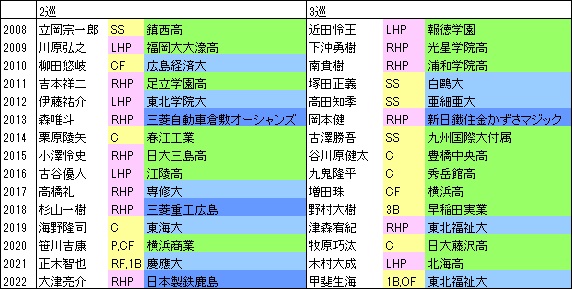

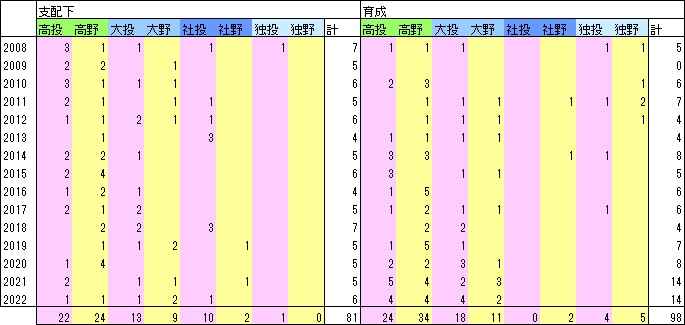

過去15年のドラフト傾向

7年連続で投手に入札した後は

4年連続野手に入札と

やや極端な傾向になっている。

まあ2017~19年に

野手の抽選を外し続けたのだから仕方ないか。

なお野手の1位抽選を当てたことは

南海時代から一度もなく、

野手の抽選を引き当てたのは

1991年3位の浜名千広が最後で

既に30年が経過している。

2位、3位では

高校生野手が最も多く

1~3位でも高校生が半分以上を占めるが、

近年は2位で大学生・社会人の指名も増えてきた。

指名全体でも高校生が極端に多い。

支配下指名の半数以上が高校生なのはホークスだけである。

2013~18年の6年間の支配下野手は全て高校生。

ところが

これだけ獲得した高卒選手があまり戦力になっていない。

まず投手は

戦力になる選手自体が

武田と千賀以降なかなか出てこない。

野手のほうは

今宮、牧原、甲斐、上林、栗原、三森が

戦力になっているのだが、

野手指名が極端に高校生に偏っているため

もっと戦力になる選手が増えないと

一軍に必要な野手がそろわないのだ。

大卒と社会人も素材重視の傾向がかなり強く

成果というにはまだまだ物足りない。

2010年代中盤に獲得した野手陣が

20代後半に入って

どの程度一軍戦力になるか。

野手補強ポイント

野手についての基本的な考え方

基本的な前提条件は

- 若手は全盛期(年代表オレンジ)に向かって少しずつ成長する

- 全盛期の選手は同じぐらいの成績で推移するかゆるやかに衰える

- 全盛期を過ぎた選手は成績がいつ大幅に下降してもおかしくない

この前提条件を踏まえつつ

現在の若手・中堅の具体的な成長速度と

ベテランの衰えかたなどから

数年先の各一軍ポジションに入る選手を推測し、

補強ポイントを見定めることになる。

その一方で

今年のプロを志望するドラフト候補の中に

ポイントに該当しつつ実力も高い選手が少ない、

他のチームとの兼ね合いで

欲しい選手を予定している順位では獲れそうにない、

などといった場合には

補強ポイントを翌年以降に持ち越すこともよくある。

一回のドラフトで

補強ポイントを全て埋めきる、

投手・捕手・内野・外野のポジションを均等に獲得する、

といったことにこだわる必要はない。

またこの記事では

打席の左右についてもこだわらないことにしている。

右打者と左打者とのバランスよりも

一軍の空いたポジションで戦力になることのほうが大事。

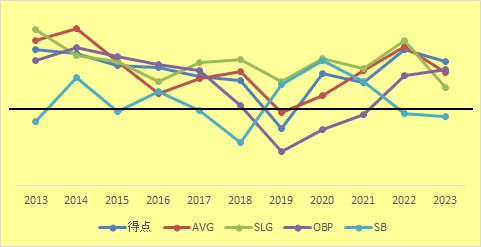

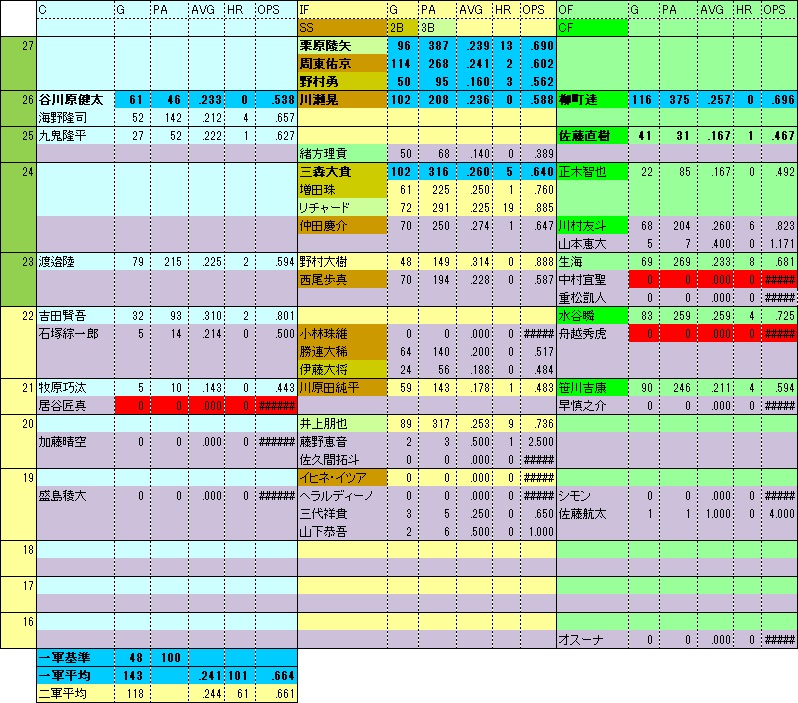

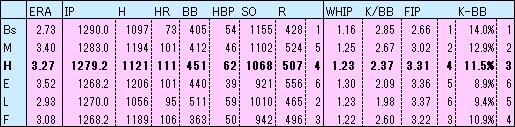

過去10年の打撃成績

ここ数年

打率に対して出塁率が低いこと以外、

ほとんどの数字がリーグ上位に位置している。

長打率が毎年高く、

ホームランテラスの影響もあるだろうが

長打が大きな武器となっていたことがよくわかる。

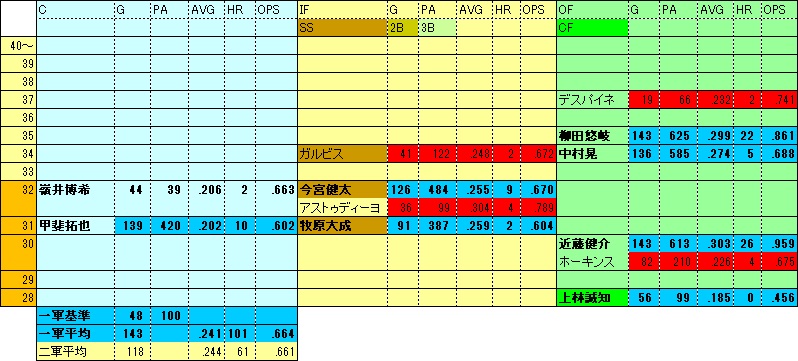

2023年野手陣の状況

中盤まで少なかった長打が後半は増加し

最終的なチームの得点もリーグトップだった。

三振もリーグで2番目に多いが

近藤健介が加入したこともあってか

四球も2番目に多い。

その近藤はHRが大幅に増え、

三冠王を狙えるほどに打率も持ち直した。

柳田とともに打線の主軸となっている。

他の選手は

リーグ平均を少し上回る程度の選手が何人かいたが

好成績と言える選手もいなかった。

キリのいいOPS.700を超えたのは

41打席の井上だけである。

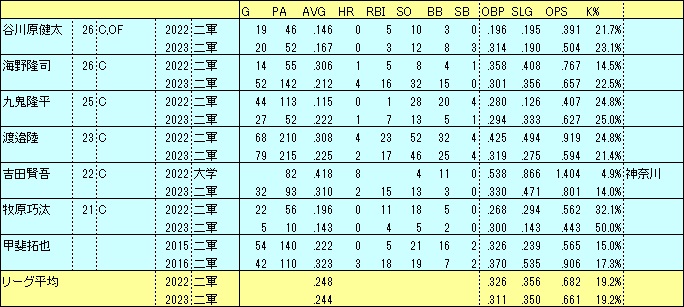

キャッチャー陣は年ごとの成績の斑が激しく、

二軍で成績が良かったのは

終盤に三軍から昇格した吉田だけだった。

成績が良かった年の翌年も結果を出せる確証が

どこにもないことは、

今年の海野や渡邉でも証明済み。

長年批判の多いバッティングの面でも

なかなか甲斐に代わる候補が出てきていない。

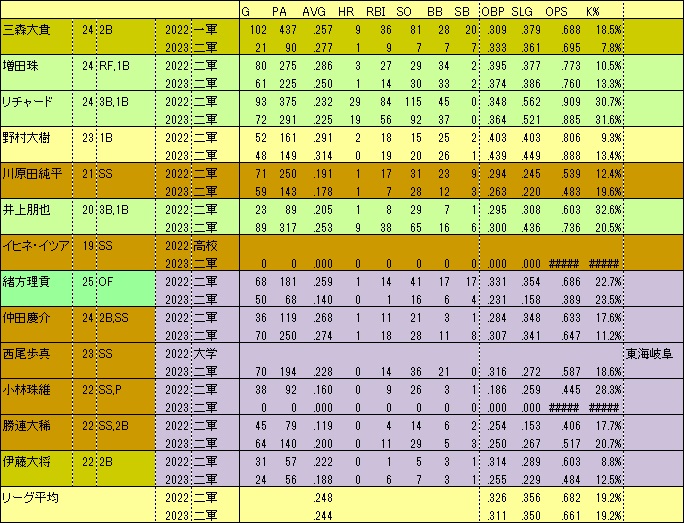

若手内野手の成績で目をひくのは

リチャード、野村大に井上。

ただリチャードは相変わらず三振率が極端に高く、

野村大は二軍だとほぼファースト起用のため

やや使いにくいところである。

また長打自体は出るがHRが出なくなっている。

井上もまだ三振率が高め。

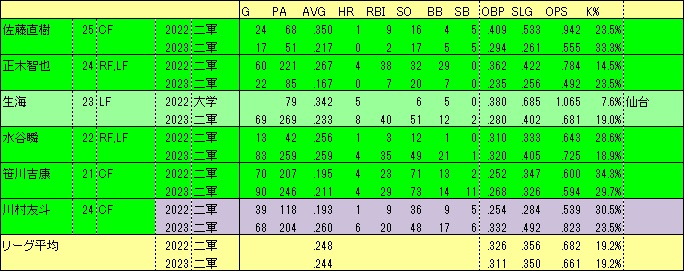

外野では

内野の項でとばした増田に

育成枠の川村が好調だった。

ただし川村は

支配下登録期限が終了した後に

成績が急上昇したので、

支配下登録しなかった首脳陣やフロントを

批判するのは筋違いである。

DHも兼ねるとはいえ

レフトとライトがチームの主軸となっている状況で

センターを守れる若手が少ないのも痛い。

補強ポイント

とにかく世間から賛美されることが多い

ホークスのファームの育成だが、

二軍で結果を出しても

一軍で結果を残せないのはもちろんのこと

三軍から二軍へ上がった選手も

結果を出せないまま数年がすぎることがかなり多く

二軍の若手のほとんどは

このまだ二軍で結果を出せていない選手になっている。

ホークスの若手に関しては

ホークスのメディア戦略のうまさや

世間で横行している

「若手」を自分自身に置き換えた

「若手抜擢」「老害排除」主張などもあって、

一軍主力に定着していない選手の育成成果が

強調されがちであるものの、

実際には二軍でもあまり結果には結びついていないのだ。

そしてベンチ要員も含め

一軍で多少なりとも戦力になった選手は

1年目から二軍でプレーしているか

プロ入りから1、2年で二軍へ上がった選手ばかり。

二軍の壁も突破する確率とそれまでの時間には

個人差があるが、

今のところ一軍戦力になったのは

二軍定着という関門を

早々にクリアした選手ばかりなのが現実である。

なので支配下での指名は

1年目から二軍に定着できる「二軍の即戦力」が必要だ。

特に急務なのは二遊間で、

今年三・四軍で15試合36打席に立ったイヒネが

来年二軍ですぐ結果を残せるという

かなりハードルの高い条件を満たさないと、

来年33歳になる今宮の後継候補が

来年27歳の川瀬1人になってしまうのだ。

ここで高校生を獲るという悠長なまねは

育成指名だけにしておいて、

支配下では

大学生か社会人から

せめて周東、川瀬と併用できる選手が欲しい。

キャッチャーも

先ほど書いた現在の若手・中堅の不安点があるので

新しい後継候補を獲りたくなるが、

キャッチャーの支配下登録が多すぎるのがネック。

投手補強ポイント

投手についての基本的な考え方

野手と比べて

投手は年齢による成長・衰えのばらつきが激しく、

故障や不調などからくる戦力外も早い。

さらに近年は

個々のイニング、登板数を抑える代わりに

投手の調子を見極めた一・二軍の入れ替えが激しく、

一軍である程度使われる主力の数そのものは激増している。

そのため

一部のドラフト評論などでも主張される

- 二軍以下で将来を見越して何年間も育成し続ける

- より力のある選手を差し置いてでも、若い投手をただ一軍で使い続ける

このような手法は

以前にもましてとりづらいばかりか。

二軍の若手を早々に長期離脱させ成長自体を遅らせる

大きな要因にすらなっている。

そのため

- 一軍で起用可能な投手、二軍で鍛え続けられる選手の絶対数を増やす

- 今年台頭した若手が来年以降も活躍し続けることをあてにしない

- 目の前の年齢(特に18歳)と将来性に特化した指名を繰り返さない

これらがどのチームでも最重要課題になる。

投手の場合は

来年の一軍戦力や

一軍・二軍以下を合わせたイニング数確保などを

優先的に考えることのほうが、

「5年先・10年先を見据えた指名」よりも

5年後の将来の結果につながることが

往々にしてよくあるのだ。

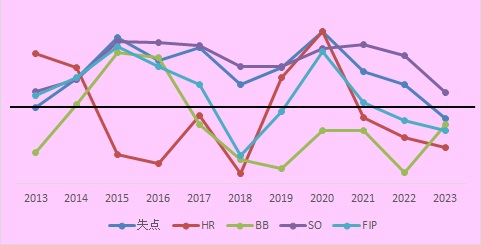

過去10年の投手成績

2015年以降は被HRの多い年が増え、

さらに四球も毎年かなり多い。

そのため

これらの数字に左右されやすいFIPも

あまり良くないのだが、

三振率がかなり高く

ここには載せていないが被安打も非常に少ない。

HR以外のヒットを減らすことに特化した

投手陣と守備力で失点を防いでいる。

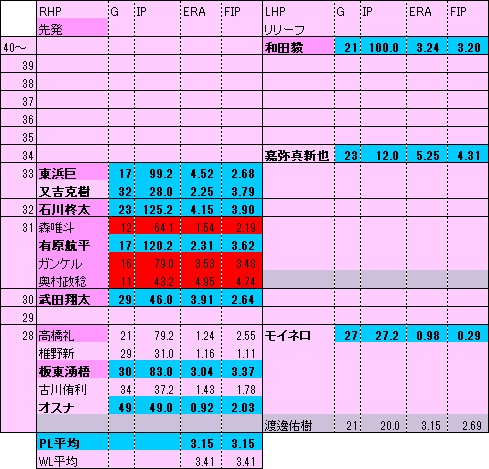

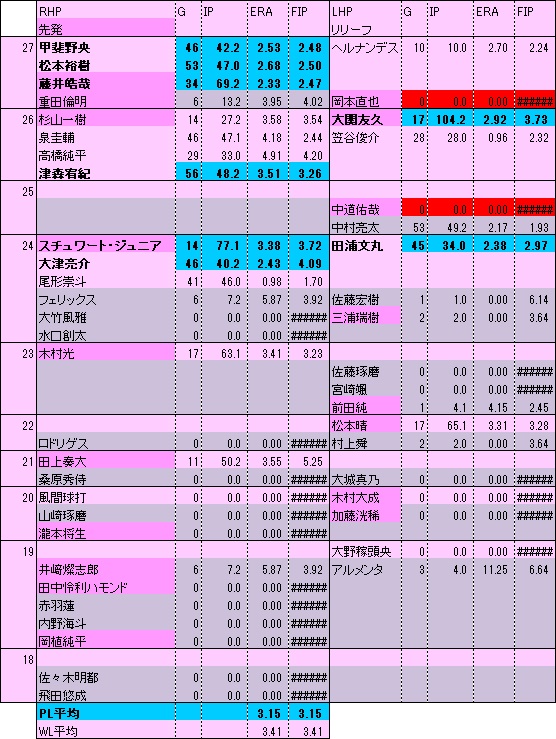

2023年投手陣の状況

終盤は息切れしたのか

中盤までに比べて四球がかなり増えていた。

ある意味ホークス投手陣の生命線だった

被安打もやや増加。

千賀が移籍した弊害が大きく出始めたことが

終盤のチーム状態を悪化させた主要因だったか。

防御率では東浜と石川が急激に悪化し、

大関も成績はかなり下がっていた。

有原やオスナなどの大補強があって

ようやく3位に入るのが精一杯という

非常に厳しいチーム状態だったことがうかがえる。

このチームは

二軍の登板数が多い若手がかなり少なく、

ほとんどが一軍か三・四軍かに分かれている。

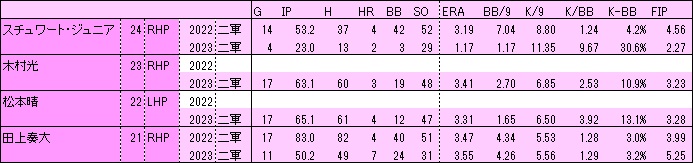

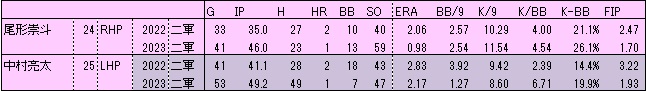

一軍の登板機会が増えたスチュワート・ジュニアは

二軍でかなりの好成績をあげており、

二軍のリリーフで好投している尾形も

一軍で結果は残せなかったが12試合に登板した。

補強ポイント

大関のように

大学時代にあまり結果を出せていなかった選手を

わずか2年で開花させるような手腕を

見せることもある反面、

上位や支配下で獲得した高校生を

ほとんど開花させられないままなケースも

数多く見られるなど、

ホークスは大量の育成指名による分母の多さで

何とかしのいではいるものの、

自分のチームの育成にあった選手を

まだチームとして見いだせていない印象がある。

一軍の需要に対して供給が追い付いていない以上、

せめて支配下では

今までのような

「支配下でしか獲れない素材型」から一旦離れて

「ホークスの育成に合わせた即戦力候補」に

狙いを絞った指名をしていきたい。

チームの育成にあっていて

2、3年で戦力になりそうなら

別に高校生主体でも問題ないが、

現状はそうなっていないし

時間がかかる選手を支配下で獲れば獲るほど

一軍で投げられる選手の枠は

圧迫されていくのだ。

今年のドラフトでは一塁手を上位指名すべきか

今年のドラフトで

2年前から「目玉候補」として注目されていたのが

最終的に高校通算140HRを放った

花巻東高の佐々木麟太郎一塁手である。

彼はアメリカの大学への進学を決断したため

このドラフトで指名されることはなくなったが、

2023年のドラフト候補には

「スラッガー」「アーチスト」と評され

巷では上位、1位候補とされるほど

評価の高い一塁手が他にも何人かおり、

「『補強ポイント』などは無視してでも獲るべきだ」と

主張されることも珍しくない。

ではこのチームは

補強ポイントから考えて、

彼らを1位ないし2位までに指名すべきなのだろうか。

ホークスのファースト指名を阻害するのは

中村晃でもなければ

FAで補強した近藤でも、

うまくいかなかった外国人選手でもない。

リチャード、野村大、井上といった若手である。

これがたとえばリチャードだけだったなら

年齢が6年離れている

高校生のファーストを新たに獲得するのも

まだ悪くない。

しかしホークスには加えて

野村大と20歳で高卒3年目の井上もいる。

この3人はサードの候補でもあるから

サード育成予定のファーストでも状況は同じ。

外野育成でも生海、水谷と

センター以外にしか入っていない若手が

やはり複数いる。

ここでの一塁手指名は

同タイプの若手の供給過多でしかないのだ。

それならより緊急性の高いショートに

支配下枠を使うほうが有意義だろう。