①ドラフト指名の高評価と最低評価のその後

②安定している中に苦しさも垣間見える先発運用

③一塁手の上位指名:〇 若い主力がいるからこそ狙いやすい今年の「スラッガー」

ドラフトの「補強ポイント」について

ドラフトにおける「補強ポイント」。

実のところドラフト評論において、

「補強ポイント」の定義は人によってまちまちだ。

- 来年の一軍戦力を強化するための方針

- 5年先、10年先の未来を想定した戦力拡大のための方針

一般的にはこのどちらかで用いられ、

FAや新外国人選手、現役ドラフトの場合が前者。

新人選択のドラフトで使われる場合だと、

評論家が非常に高く評価しているアマチュア選手を

1年目から一軍で使わせたいとき以外は

後者をうたい文句にしていることが多いが、

あえて前者の意味で解釈したうえで

自らが高く評価しているタイプの選手を獲らせるために

「補強ポイント」を無価値なものとして

広めようとすることもある。

特に多いのが

高校生のドラフト候補を大量に獲らせたい場合や、

ファースト、レフトにポジションが集中しがちな

体が大きく、打球の飛距離があり滞空時間が長い

「真のスラッガー」へ人気を集めさせたい場合だ。

この記事では概ね

3~7年後のチーム構成を想定したものを

「補強ポイント」と位置付けている。

また一般的には

「1年目に一軍戦力として使われる」とされる

「即戦力」の定義もいささか異なり、

1~3年目にかけて一軍戦力として成長しそうな選手のことを

「即戦力」ないし「準即戦力」と記述している。

なお10年先のことは考えない。

現在の日本では

早くに若くして一軍で活躍する選手であればあるほど、

「10年先を見たドラフトと起用をしろ」と言う人たちの

主張通りのことを行えば行うほど、

獲得した選手が

10年後のチームにとどまっていない可能性が

高くなるからである。

戦力・ドラフト傾向分析

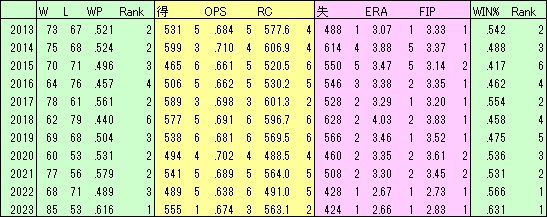

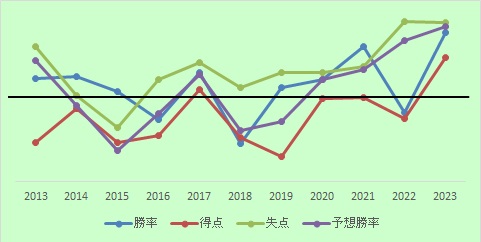

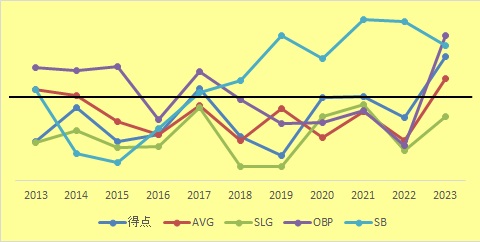

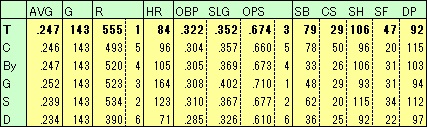

過去10年の成績

10年で勝ち越しが6回、Aクラスは8回。

優勝こそないものの、

Aクラスがここまで多いのは

1970年代前半から中盤以来である。

打力は高くなくほとんどの年で平均以下。

しかしそれ以上に失点を抑えている年が多いうえに

予想される勝率以上の好成績を残す年も多く、

Aクラスに食い込む要因の一つになっていた。

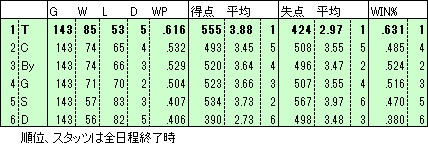

2023年の成績

打線、投手陣ともに成績が落ち込んだ

交流戦、交流戦直後はいずれも負け越したが、

後半戦は再び投打で圧倒し

大差をつけて18年ぶりの優勝を果たした。

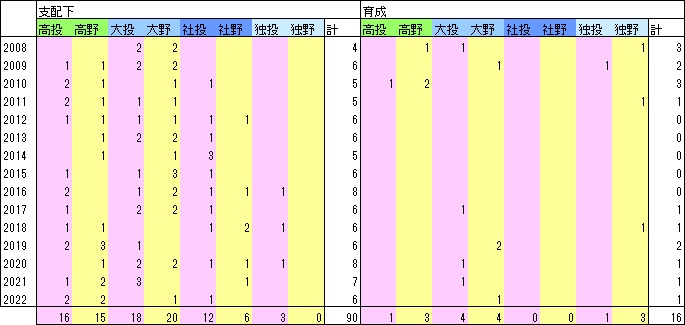

過去15年のドラフト傾向

1位の単独入札は伊藤と大山だけ。

2球団で一番人気ではないパターンも

高山と小園しかない。

くじ運は

藤浪まで20年以上連敗が続いていた時期より

少しましになった程度。

外れ1位指名も含めた3球団以上の競合だと

藤浪の前が11連敗、

藤浪と佐藤輝の間にも8連敗を喫している。

野手の入札がかなり多く、

全チームで半数を超えているのはタイガースだけだ。

2位は高校生と大学生がほぼ半々。

3位のほうは大学生が多くなっている。

1位で確保するケースが増えたためか、

こちらでは野手の指名が減っている。

野手はしばらく大学生の指名が多かった一方で

社会人が少なく

セリーグでは最少の数字。

2013~18年は

大学生と社会人に偏っていたが、

世代交代が一段落ついたという判断なのか

2019年以降は高校生の指名が大幅に増えた。

その2019年からは

それまで高確率で「即戦力にしか目を向けてない」と

酷評されていたタイガースのドラフトが

大社偏重指名の年でも

称賛されることが多くなっている。

2010年代前半までは

野手の育成が芳しくなく、

質・量ともに苦戦が続いていた。

と、こちらは成績からのイメージどおりなのだが

投手も質はともかく量がやや不足気味。

一方、特に2018年までの傾向としては

ドラフト直後の採点が高い年よりも

酷評される年のほうが

はるかに多くの大成功選手を輩出している。

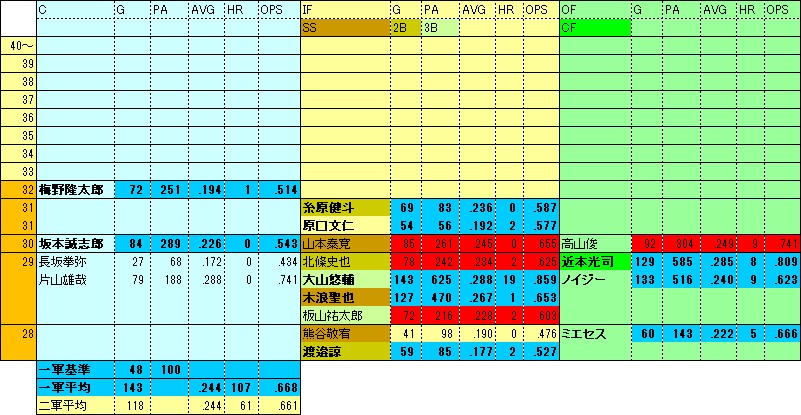

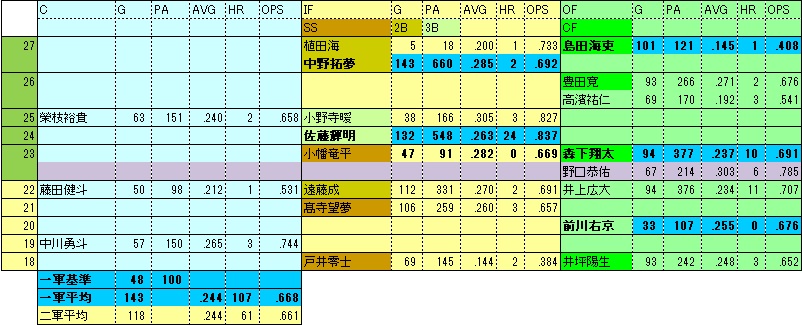

野手補強ポイント

野手についての基本的な考え方

基本的な前提条件は

- 若手は全盛期(年代表オレンジ)に向かって少しずつ成長する

- 全盛期の選手は同じぐらいの成績で推移するかゆるやかに衰える

- 全盛期を過ぎた選手は成績がいつ大幅に下降してもおかしくない

この前提条件を踏まえつつ

現在の若手・中堅の具体的な成長速度と

ベテランの衰えかたなどから

数年先の各一軍ポジションに入る選手を推測し、

補強ポイントを見定めることになる。

その一方で

今年のプロを志望するドラフト候補の中に

ポイントに該当しつつ実力も高い選手が少ない、

他のチームとの兼ね合いで

欲しい選手を予定している順位では獲れそうにない、

などといった場合には

補強ポイントを翌年以降に持ち越すこともよくある。

一回のドラフトで

補強ポイントを全て埋めきる、

投手・捕手・内野・外野のポジションを均等に獲得する、

といったことにこだわる必要はない。

またこの記事では

打席の左右についてもこだわらないことにしている。

右打者と左打者とのバランスよりも

一軍の空いたポジションで戦力になることのほうが大事。

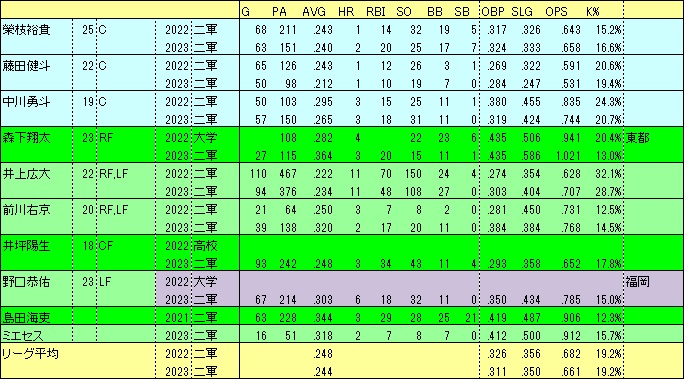

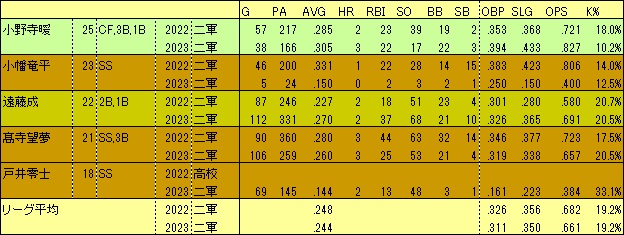

過去10年の打撃成績

甲子園の特性もあってか

長打率は毎年低く

打率も基本的に低いが、

打率に比べて出塁率が低いという年は少なく

打力のマイナス要素を

ある程度のところで食い止められているポイントと

言えるだろう。

盗塁の多寡は

単にチーム構成の違いによるもの、

特に近本の加入が大きいと思われる。

2023年野手陣の状況

HRと二塁打が少ないため

長打率はリーグ5位だが

毎年平均程度は選んでいた四球が激増し

出塁率はリーグトップ。

三塁打は全チームでずば抜けて多く

近本、佐藤輝、中野の3人だけで

他5チームの最多を上回っている。

後半戦は

もともと好調だった大山、近本に加えて

佐藤輝と森下が調子を上げた。

他にもキャッチャー以外のスタメンの大半が

セリーグ平均程度の成績を残している。

中盤絶不調だった井上は

少し調子を取り戻したが、

逆に中盤まで絶好調だった高卒ルーキーの井坪が

二軍平均を下回る数字まで落ち込み、

終盤は体調不良で抹消されていた前川ともども

出場機会自体も減っていた。

早くもプロ(二軍だが)の洗礼を浴びる形である。

野口はライト、センターでのスタメンが一度もない。

キャッチャーでは

2年目の中川が2年連続で好成績だが

後半は少し調子を落とした。

1年目の戸井がかなり苦戦し

髙寺も昨年に比べて成績を下げた一方で、

4年目で初めてリーグ平均を超えたのが遠藤。

ただ遠藤は巷の評価が異常に高く、

二軍ではたった3試合しか出場していないのに

ショートのトッププロスペクト扱いする

ファンとメディアがやたら多い。

小幡と髙寺にはない

「甲子園のスター」効果か。

補強ポイント

最も気になるポイントはサード。

大山から佐藤輝と

ここ数年間の一軍サードに若い主力がいて

昨年まではライオンズへ移籍した陽川もいたとはいえ、

今年は二軍のサードに

ある程度固定されている選手がいない。

この二軍での起用法を見ると、

ドラフトで

サードかサードを見据えたファーストを

狙っている可能性がある。

外野は期待を持たせた若手が多かったものの

ポジションや年間を通しての成績の斑など、

23歳以下の選手に関しては

常時一軍起用するには課題が山積みと言える。

井坪以外の二軍のセンター要員が

豊田しかいない状況なので

もう一人ドラフトで獲るのはありだが、

レフトかライト限定の選手だと

若手が余ってしまうので不要だ。

キャッチャーは

支配下の選手数自体は足りているため、

長坂か片山を戦力外にしない限りは

獲得しても育成枠になるか。

また守備型の若手に榮枝がいるので

ここで守備型の大学生に

1位や上位指名枠を使うのは

割に合っていない。

投手補強ポイント

投手についての基本的な考え方

野手と比べて

投手は年齢による成長・衰えのばらつきが激しく、

故障や不調などからくる戦力外も早い。

さらに近年は

個々のイニング、登板数を抑える代わりに

投手の調子を見極めた一・二軍の入れ替えが激しく、

一軍である程度使われる主力の数そのものは激増している。

そのため

一部のドラフト評論などでも主張される

- 二軍以下で将来を見越して何年間も育成し続ける

- より力のある選手を差し置いてでも、若い投手をただ一軍で使い続ける

このような手法は

以前にもましてとりづらいばかりか。

二軍の若手を早々に長期離脱させ成長自体を遅らせる

大きな要因にすらなっている。

そのため

- 一軍で起用可能な投手、二軍で鍛え続けられる選手の絶対数を増やす

- 今年台頭した若手が来年以降も活躍し続けることをあてにしない

- 目の前の年齢(特に18歳)と将来性に特化した指名を繰り返さない

これらがどのチームでも最重要課題になる。

投手の場合は

来年の一軍戦力や

一軍・二軍以下を合わせたイニング数確保などを

優先的に考えることのほうが、

「5年先・10年先を見据えた指名」よりも

5年後の将来の結果につながることが

往々にしてよくあるのだ。

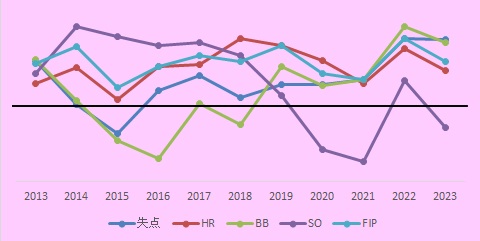

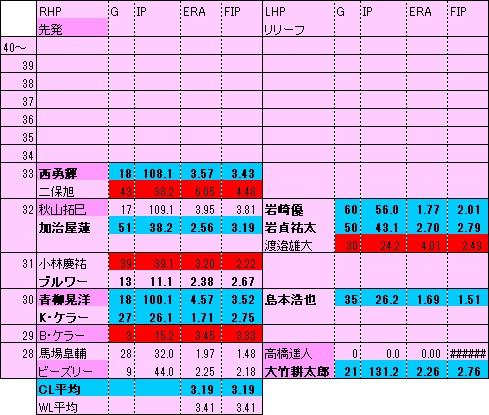

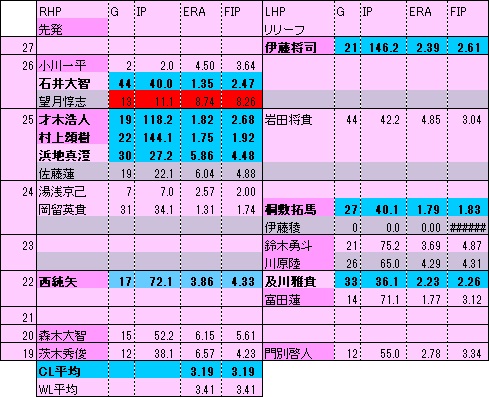

過去10年の投手成績

甲子園を本拠地にしているためか

被HRは安定して少ない。

2020~21年に三振率が激減したが

昨年は再び持ち直し、

2010年代中盤に増えていた四球数も

19年以降はかなり減っている。

一番の課題は

投手そのものよりも

投手と守備とのバランスだったか。

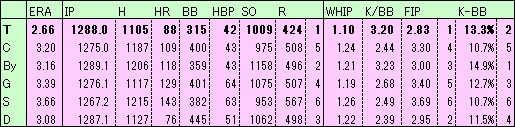

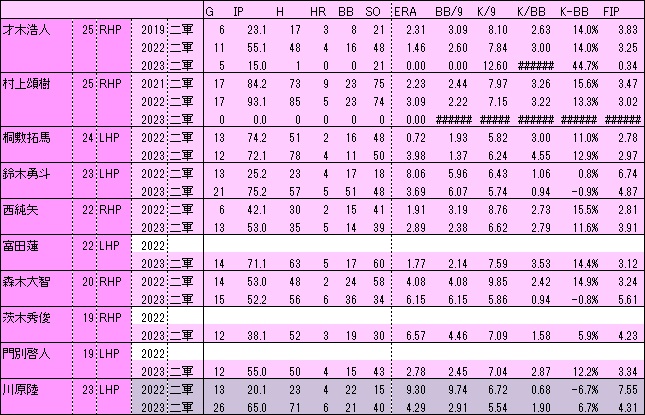

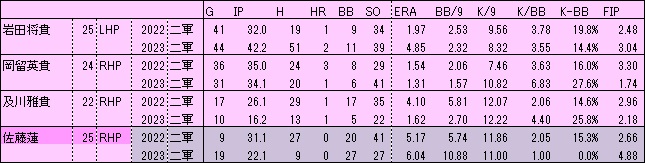

2023年投手陣の状況

昨年上昇した奪三振率は今年再び減少。

しかしそれ以外の数字は

ほぼリーグトップか2位。

交流戦のときは状態が良くなかったが、

リーグ戦では

投手陣も野手の守備力も

常に高い安定感を誇っていた。

チーム全体では安定した投手陣だったが、

青柳や浜地など

調子が上がらない中使われ続ける選手も

決して少なくはなく、

クローザーの湯浅も不調で

15試合の登板にとどまるなど

誤算も相次いでいた。

一軍実績のなかった若手では

桐敷にルーキーの富田、門別がまずまずの成績。

ただ2年目の森木が大きく成績を落としたのを見ても

特にルーキーはたとえ二軍でも

慣れられた後どうなるかわからない怖さがある。

今年主にリリーフで台頭した桐敷は

来年以降再び先発へ戻ることもありそうだ。

二軍の若手は

大半が先発中心の起用になっているため

昨年一軍実績のなかったリリーフ専任が極端に少ない。

昨年の怪我から復調した及川に

今年8試合に登板した岡留が好成績。

補強ポイント

基本は中6日でも

ときおり中8~10日をとらせることが

当たり前になっている現代の先発ローテ。

今年のタイガースで

10試合以上に先発したのは7人いるが、

この7人以外が先発した試合は15試合ある。

非常に安定していた先発投手が4人いても

先発の数が足りているということはありえないのが

現代の投手起用である。

なので、

一見かなり良いこの投手陣があっても

大学生投手を獲りに行くというのは

理にかなっている。

今年のタイガースの二軍は

村上のように

2年連続で好成績だった選手が桐敷ぐらいで、

一軍で故障者や不調者が出たときに

二軍の若手がその代役を担える可能性が

高いとは言えない。

即戦力に近い投手が多いに越したことはないだろう。

またタイガースは2~3位あたりで

極度に素質を重視した投手を指名することがあるが、

完成度が比較的高い投手を獲ったときと違って

こちらの育成はあまりうまくいっているとは言えない。

今年はこの順位でも

二軍で即好成績を残せる実力をもった選手を

獲っておくべきだろう。

今年のドラフトでは一塁手を上位指名すべきか

今年のドラフトで

2年前から「目玉候補」として注目されていたのが

最終的に高校通算140HRを放った

花巻東高の佐々木麟太郎一塁手である。

彼はアメリカの大学への進学を決断したため

このドラフトで指名されることはなくなったが、

2023年のドラフト候補には

「スラッガー」「アーチスト」と評され

巷では上位、1位候補とされるほど

評価の高い一塁手が他にも何人かおり、

「『補強ポイント』などは無視してでも獲るべきだ」と

主張されることも珍しくない。

ではこのチームは

補強ポイントから考えて、

彼らを1位ないし2位までに指名すべきなのだろうか。

タイガースはサードが補強ポイントになっているが、

二軍のサードが空いている一方で

一軍は佐藤輝がいてファーストには大山がいる。

となると、タイガースは

スラッガータイプのファーストを

長い時間をかけてサードで育成する時間があるわけだ。

難点は

何位で指名可能なのかと

成長が早かった際にポジションがない点だが、

「スラッガー」の指名順は

巷の評価より遅れることがしばしばあり、

また絶対に今年指名しなければならないこともないので

先に候補が全員獲られてもそこまで大きな痛手ではない。

ポジションに関しては

本人たちが納得するかどうかはともかく

佐藤輝の外野再コンバートや

大山のサード再コンバートという選択も

理論上は可能である。

なので若干机上の空論めいた論理ではあるが、

サードやスラッガーがひっ迫しているチームよりも

むしろスラッガーの一塁手を

指名しやすい環境にあると言えるだろう。